探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大吴晶晶团队发文:新型氮中心自由基捕获试剂的开发及其在硼酸酯的胺化反应中的应用

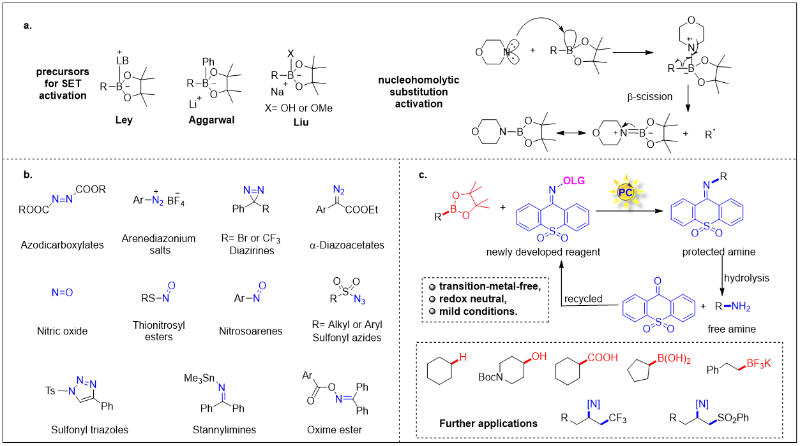

有机硼化合物,特别是烷基频哪醇硼酸酯,因其稳定性高、易于转化,已经成为合成化学中的重要中间体。然而,烷基硼酸酯的传统离子型反应通常需强碱性条件形成ate complex或加热条件下促进转金属化,这往往限制了其官能团容忍性。近年来,光氧化还原催化为烷基硼酸酯的温和转化提供了新思路。Ley、Aggarwal、刘超等课题组通过不同活化策略实现了烷基硼酸酯的自由基转化,而Maier和Studer课题组则在更为温和的条件下,利用原位产生的胺基自由基成功实现了C-B键的活化。近年来,通过离子型铜催化或硼酸酯ate complex的1,2-迁移实现烷基硼酸酯胺化的方法已较为成熟,但与之互补的自由基反应路径此前研究较少。而对于自由基胺化反应,目前已有多种自由基C-N偶联策略被报道。相较于氮自由基对不饱和键的加成和过渡金属催化自由基胺化反应,氮中心自由基捕获试剂的研究进展缓慢,传统试剂(如一氧化氮、芳基重氮盐和磺酰叠氮等)反应后产物多是腙类和肟类等化合物,需额外还原步骤得到胺类化合物。2010年,Studer课题组开发的锡亚胺虽然反应后通过水解可以得到游离胺,但其毒性限制了应用。而近年来,Cho、Glorius、Prieto等课题组开发了新型肟酯衍生物作为胺化试剂,通过光诱导能量转移(EnT)生成持久性亚胺自由基(图1),通过自由基-自由基偶联策略实现C-N键的构建。

图1: 氮中心自由基捕获试剂的介绍及我们的策略:a 通过单电子转移(SET)与亲核均裂取代途径实现的碳-硼键活化;b 已报道氮中心自由基捕获试剂;c新型亚胺型氮中心自由基捕获剂的开发及其在脱硼胺化反应中的应用。

基于上述背景,近日上海交大吴晶晶团队从烷基自由基对胺化试剂加成所产生的中间体的热力学稳定性角度、碳氮双键的极性匹配角度,以及胺化试剂自身氧化还原活性角度进行系统考虑,设计并合成了多种新型亚胺类N-中心自由基捕获试剂,并成功将其应用于可见光催化下烷基频哪醇硼酸酯的自由基胺化反应中(图2)。

图2: 亚胺型氮中心自由基捕获剂的理性设计及其在脱硼胺化反应中的反应活性:a亚胺型氮中心自由基捕获剂的理性设计;b多种氮中心自由基捕获剂的设计与合成;c反应条件的优化。

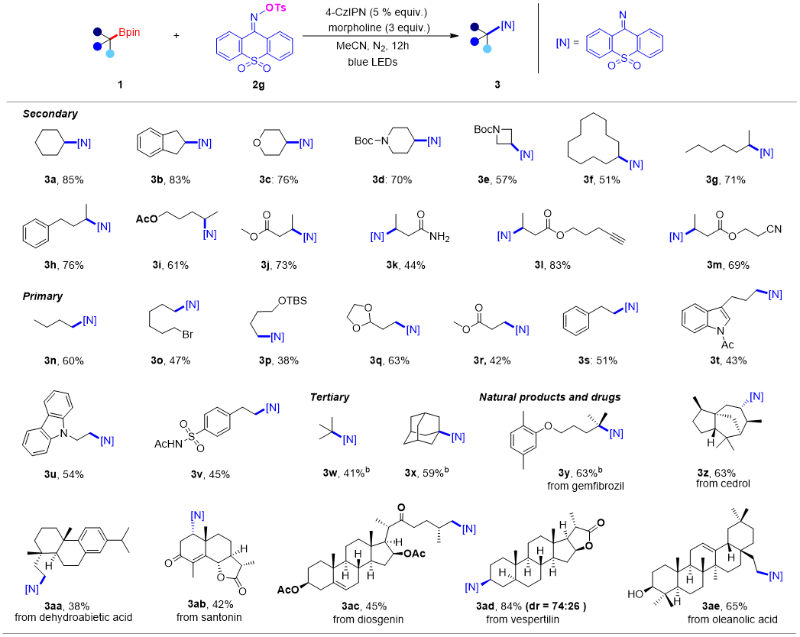

详细的底物范围考察表明该反应条件不仅适用于简单的一级到三级烷基硼酸酯,而且可以兼容诸如醋酸酯、羧酸甲酯、酰胺、末端炔、烷基溴、酮、内酯、羟基等官能团,这些往往是经典离子型硼酸酯复合物 1,2-迁移化学所难以容忍的(因为需要使用过量的有机锂试剂或叔丁醇钾)。此外,反应可适用于包括吉非罗齐、雪松醇、α-山道年、薯蓣皂甙元、齐墩果酸在内的多种药物分子及天然产物衍生化的硼酸酯的胺化反应(图3)。这一结果充分证明了该方法能够高效实现复杂分子体系中硼酸酯的后期胺化官能团化修饰,展现了其在有机合成中的应用价值。

图3:烷基硼酸酯底物拓展

图4:脱硼胺化DFT理论计算

机理方面,在进行了自由基钟实验、UV-Vis实验、量子产率测定实验的基础上,为了进一步理解脱硼胺化的反应机理,他们与苏州大学的鲍晓光教授合作,进行DFT理论计算研究。通过计算,他们验证了该反应主要经由光氧化还原催化的单电子转移(SET)过程而非光诱导的三重态能量转移(EnT)过程。同时理论计算支持反应遵循“自由基加成-还原为阴离子,β-消除”路径,而非“自由基加成,β-碎裂”机理(图4和图5)。当然自由基-自由基偶联的途径仍然不能被排除。

图5:提出的反应机理

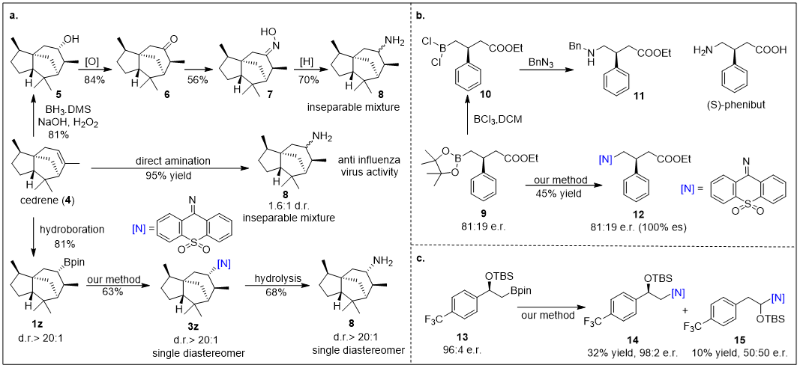

图6:本方法在功能分子合成中的应用:a 雪松醇衍生胺的合成应用;b (S)-苯基丁酸氨基衍生物的合成应用;c 手性氨基醇的合成应用。

此外,作者还将新发展的试剂应用于具有抗流感病毒活性的雪松醇衍生的胺类化合物,以及药物分子(S)-菲尼布特的合成中。相较于传统方式,该策略可以缩短反应步骤,并且得到单一构型的雪松醇衍生的胺类化合物。此外,该方法还可以进一步应用于手性氨基醇的合成(图6)。

图7:试剂2g的拓展应用:a 脱氧胺化反应;b C-H键胺化反应;c 脱羧胺化反应;d烷基硼酸胺化反应;e 烷基三氟硼酸钾胺化反应;f 三组分三氟甲基化胺化反应;g 三组分磺酰化胺化反应。

为进一步验证新开发试剂的普适性,他们还将新试剂应用于更具挑战性的C-H胺化、脱氧胺化、脱羧胺化以及三组分三氟甲基化/磺酰化胺化等转化中(图7)。

图8:放大规模的试剂合成、脱硼胺化反应及水解实验: a 实现了19克规模的试剂2g合成;b 完成了800毫克规模的脱硼胺化反应;c 通过水解实验成功获得游离胺并实现酮类化合物的回收

为了展现新型胺化试剂的容易制备的优势,作者对胺化试剂进行了100 mmol的大规模合成,成功一次实验获得了19.4克的胺化试剂。此外,他们对脱硼胺化反应进行了800 mg规模的放大实验。反应生成的亚胺产物通过简单的酸沉碱提操作便可得到游离的胺,水解后得到的酮可以回收利用,作为合成胺化试剂的原料(图8)。

综上所述,通过理性设计,吴晶晶团队开发了多种亚胺型氮中心自由基捕获试剂,并成功将其应用于无过渡金属参与的可见光催化烷基频哪醇硼酸酯自由基胺化反应。该反应条件温和,具有优异的官能团兼容性,能够高效制备多种具有潜在药用价值的天然产物亚胺衍生物。通过深入的机理研究和DFT理论计算为反应机理提供了详细的研究。

这一成果近期以“Development of N-centered radical scavengers that enables photoredoxcatalyzed transition-metal-free radical amination of alkyl pinacol boronates”为题在国际著名期刊Nature Communications上线发表(DOI: 10.1038/s41467-025-58347-8)。文章的第一作者为博士研究生朱长磊,通讯作者为变革性分子前沿科学中心的吴晶晶副教授和苏州大学材料与化学化工学部的鲍晓光教授,理论计算由苏州大学硕士研究生林嘉欣完成。该项工作得到了国家自然科学基金青年项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-58347-8